La dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) est la première cause de malvoyance dans les pays industrialisés. Elle touche plus de 8 % de la population française et jusqu’à un tiers des plus de 75 ans.

Jusqu’à présent, la forme atrophique (ou sèche) de la maladie, la plus fréquente, ne bénéficiait d’aucun traitement. Mais les récents travaux internationaux menés par l’Institut de la Vision (Inserm/CNRS/Sorbonne Université), en collaboration avec la fondation Adolphe de Rothschild, l’Hôpital national des 15-20, l’université Stanford et la société Science Corporation, viennent de franchir une étape historique. Grâce à l’implant Prima, un implant rétinien de neurostimulation, des patients atteints de la forme atrophique ont retrouvé une vision partielle. Une avancée qui redonne espoir aux millions de personnes touchées par cette maladie encore incurable…

DMLA : comprendre une maladie aux multiples visages

La DMLA est une maladie chronique et évolutive qui se manifeste après 50 ans. Elle se caractérise par la dégénérescence progressive des cellules photoréceptrices de la macula — ces cellules spécialisées qui captent la lumière et permettent la perception des détails et des couleurs.

On distingue deux formes principales :

- La DMLA exsudative (ou humide) : due à la prolifération anormale de vaisseaux sanguins sous la rétine, elle évolue rapidement mais peut être ralentie grâce à des injections intraoculaires d’anti-VEGF.

- La DMLA atrophique (ou sèche) : elle représente environ 80 % des cas. Sa progression est lente mais irréversible, provoquant une perte définitive de la vision centrale, sans traitement disponible jusqu’ici.

Les principaux facteurs de risque sont bien identifiés : l’âge, la consommation de tabac, la prédisposition génétique, l’alimentation déséquilibrée et l’exposition prolongée à la lumière bleue. Avec le vieillissement de la population, la DMLA pourrait concerner plus de 5 millions de personnes dans le monde d’ici 2050.

L’implant rétinien Prima : une révolution dans la neurostimulation visuelle

Développé par le chercheur Daniel Palanker à l’université de Stanford, le système Prima (porté par l’entreprise française Pixium Vision ) repose sur une idée simple mais audacieuse : remplacer les cellules photoréceptrices détruites par une puce électronique capable de transformer la lumière en signal électrique.

Le dispositif comprend deux éléments :

- une micro-puce photovoltaïque implantée sous la rétine, mesurant seulement 2 mm de côté et 30 microns d’épaisseur, composée de 378 électrodes ;

- une paire de lunettes de réalité augmentée, équipée d’une caméra miniature et reliée à un mini-ordinateur portable.

Son fonctionnement est ingénieux. La caméra capte les images de l’environnement, les traite via un algorithme qui ajuste le contraste, la luminosité et le grossissement (jusqu’à ×12), avant de les convertir en faisceaux infrarouges. Ces rayons sont projetés en temps réel sur l’implant, qui transforme la lumière en impulsions électriques, stimulant directement les neurones rétiniens encore fonctionnels.

Le système fonctionne sans fil ni batterie externe, l’énergie étant fournie par le faisceau infrarouge lui-même — un exploit technologique qui évite tout câble sortant de l’œil.

Des résultats cliniques spectaculaires et prometteurs

Les résultats de l’essai clinique, publiés dans le New England Journal of Medicine en octobre 2025, sont qualifiés d’« exceptionnels » par les chercheurs.

Menée dans 17 centres européens (dont Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes et Paris pour la France), l’étude a inclus 38 patients atteints de DMLA atrophique sévère, âgés en moyenne de 79 ans.

Après implantation de l’implant Prima et plusieurs mois de rééducation visuelle, les résultats sont sans précédent :

- 81 % des participants ont amélioré leur acuité visuelle d’au moins 0,2 logMAR, soit la capacité à lire 10 lettres supplémentaires sur un tableau standard.

- 78 % ont atteint une amélioration de 0,3 logMAR, lisant 15 lettres ou plus.

- Le meilleur score a montré un gain de 59 lettres, correspondant à une amélioration spectaculaire.

- Enfin, plus de 84 % des patients ont déclaré pouvoir lire à nouveau des lettres, des chiffres et même des mots dans leur quotidien.

Ces avancées concrétisent une promesse longtemps jugée utopique : permettre à des patients aveugles du centre de retrouver une vision fonctionnelle tout en conservant leur vision périphérique naturelle.

Comme le souligne le professeur José-Alain Sahel, co-auteur de l’étude :

« C’est la première fois qu’un système permet à des patients ayant perdu la vision centrale de lire des mots, voire des phrases, tout en préservant la vision périphérique. »

Les effets secondaires observés (hypertension oculaire, hémorragies ou décollements localisés de la rétine) ont été maîtrisés et résolus dans 95 % des cas, confirmant une bonne tolérance clinique.

Vers une nouvelle ère de la vision artificielle

L’implant Prima n’est que la première génération d’une technologie appelée à évoluer rapidement.

Les prochaines versions en cours de développement promettent :

- une meilleure résolution visuelle, avec des pixels réduits à 20 microns (contre 100 actuellement) et jusqu’à 10 000 électrodes par puce ;

- l’introduction du niveau de gris (aujourd’hui, les patients perçoivent les formes en noir et blanc) ;

- des lunettes plus fines et ergonomiques, associées à des algorithmes d’intelligence artificielle pour optimiser la lecture et la reconnaissance faciale.

Ces perspectives laissent entrevoir des applications au-delà de la DMLA, notamment dans les rétinites pigmentaires ou la maladie de Stargardt, d’autres pathologies dégénératives touchant les photorécepteurs.

Selon Serge Picaud, directeur de recherche à l’Institut de la Vision :

« Ce message positif dans la DMLA atrophique va sans doute permettre de ramener ces patients dans les parcours de soins, et d’élargir le champ des thérapies rétiniennes à d’autres maladies encore orphelines. »

Un espoir concret pour des millions de patients

En redonnant la capacité de lire, s’orienter et reconnaître les formes du quotidien, le système Prima marque un tournant majeur dans l’histoire de l’ophtalmologie moderne.

Fruit de plus de vingt ans de recherche, cette innovation allie neurosciences, photonique et intelligence artificielle pour pallier la perte des photorécepteurs — une prouesse autrefois réservée à la science-fiction.

Si le dispositif doit encore faire l’objet d’un suivi à long terme et d’une validation réglementaire, sa commercialisation pourrait intervenir d’ici deux ans, ouvrant la voie à une véritable révolution pour la prise en charge de la DMLA sèche.

La science n’a pas encore trouvé le moyen de rajeunir la rétine, mais elle vient de prouver qu’elle pouvait réinventer la vision…

Le marché de l’optique se transforme : face à des consommateurs de plus en plus exigeants et connectés, la personnalisation devient un levier stratégique. Les opticiens ne vendent plus seulement une paire de lunettes, mais une expérience adaptée à un style de vie. La segmentation par usage en optique (sport, vie active, travail sur écran, protection solaire ou santé visuelle spécifique) permet d’offrir des solutions sur mesure tout en augmentant la fidélisation client.

Cette approche marketing, soutenue par plusieurs études, aide à mieux comprendre les comportements d’achat et à proposer une offre plus cohérente avec les besoins réels des porteurs.

Le sport : un marché à haute valeur ajoutée

Les lunettes de sport représentent aujourd’hui un segment très dynamique, porté par la recherche de performance et de confort visuel. Les fabricants misent sur la résistance, la stabilité et la légèreté, avec des matériaux comme le polycarbonate, le TR90 ou le titane.

Des marques comme Oakley, Adidas Sport Eyewear ou Julbo intègrent des technologies photochromiques et polarisantes pour s’adapter à la luminosité changeante.

Selon un rapport de décembre 2024 de Grand View Research (2024), le segment des lunettes de sport devrait atteindre 24 milliards de dollars en 2030. Les opticiens qui développent un espace dédié au sport dans leur boutique gagnent en visibilité, notamment auprès des trentenaires actifs et des pratiquants réguliers.

Tout l’enjeu réside dans la formation des équipes à la prescription de verres techniques et la création de partenariats locaux (clubs, coachs, associations sportives).

Vie active et travail sur écran : la fatigue visuelle au cœur des besoins

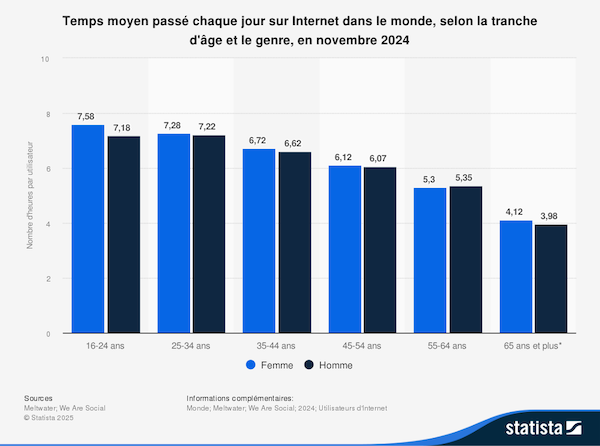

Les usages numériques explosent : entre 6 et 7,5 h d’écran par jour en moyenne pour les 18-55 ans selon Statista (2024). Cela entraîne une forte demande pour des solutions anti-lumière bleue, de verres progressifs optimisés pour le bureau ou de montures ergonomiques pour un port prolongé.

Les grandes marques (Essilor, Nikon, Zeiss) développent très régulièrement des gammes spécifiques : Eyezen, Digital SmartLife, SeeCoat Blue UV… Des produits qui se déploient pour l’immense majorité de la population.

Pour les opticiens, cette segmentation ouvre la voie à une communication pédagogique : expliquer la différence entre les verres classiques et les verres « travail numérique » améliore la valeur perçue et justifie un positionnement tarifaire plus élevé.

L’optimisation du parcours client passe aussi par des questionnaires d’usage en boutique pour adapter la solution à la journée type du porteur.

Protection UV et vie quotidienne : la santé visuelle comme argument central

Les lunettes de soleil ne sont plus uniquement un accessoire de mode : elles deviennent un outil de prévention. Le site CooperVision mentionne que « les estimations de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) laissent à penser que jusqu’à 20 % des cataractes pourraient être dues à une surexposition aux rayons UV. »

Les innovations en matière de verres solaires (photochromiques, polarisants, anti-reflets internes) renforcent la protection tout en maintenant une esthétique valorisante.

Des marques comme Maui Jim ou Ray-Ban investissent dans des verres à filtration sélective (protection UV400 et lumière bleue nocive).

Pour les opticiens, la segmentation par usage solaire représente une opportunité de diversification : lunettes de ville, de conduite, de montagne ou pour enfants.

Le Prescription Sunglass Market de Grand View Research prévoit une croissance de 5,6 % par an pour les lunettes de soleil correctrices entre 2025 et 2030.

La segmentation par usage en optique n’est pas qu’une approche marketing : c’est une réponse concrète aux nouveaux modes de vie visuels.

En différenciant les offres selon les besoins (performance sportive, confort numérique, protection ou mobilité), les opticiens valorisent leur expertise tout en fidélisant leur clientèle.

L’avenir de l’optique se joue sur la connaissance fine des usages et la pédagogie en boutique, bien plus que sur le simple affichage des prix.